○ 渋沢栄一と日光

○ 日光東照宮(参道〜赤門)

○ 日光東照宮(芭蕉句碑)

○ 日光東照宮(石唐門/石鳥居)

○ 日光東照宮(慈眼堂) 別頁

○ 勝海舟と安川町

明治に入り幕府の庇護を失った日光の社寺と景勝を護るべく、明治12(1879)年に「保晃会」が組織され、渋沢栄一も会員の一人でした。

渋沢栄一は、日光鉄道(現JR日光線)の敷設、日光駅(現JR日光駅)の築造、日光ホテルの整備などを支援しました。

日光東照宮三百年祭奉斎会が大正2(1913)年に組織され栄一は会長を依嘱されました。

三百年祭は大正4(1915)年6月3日に行われ、栄一は列席しました。

<日光東照宮社号標>

日光東照宮の参道、石鳥居の手前にある社号標は、大正13(1924)年5月に建立されたもので、

文字は渋沢栄一の揮毫です。

(右側面)

「正三位勲一等子爵澁沢榮一書」

(裏面)

「大正十三年五月建之」

参道に標高634m表示板があります。

「ここは 標高634m」

「東京スカイツリーと同じ鷹さです」

<石鳥居>

筑前藩主黒田長政候奉納の石鳥居です。

(説明板)

「重要文化財 石鳥居

元和4年(1618)筑前藩主黒田長政候の奉納。高さ9m、柱の直径は1.2mの明神鳥居。

花崗岩の石材は福岡県で切り出され、海路・陸路を使い日光まで運ばれた。扁額に記された「東照大権現」の御神号は後水尾天皇の御宸筆。」

<御仮殿>

石鳥居の脇を進むと「御仮殿」があります。

(説明板)

「重要文化財 御仮殿

御本社を修理する際に御祭神を一時的にお移しするための御殿で現在の社殿は寛永16年(1639)の建立。

仮の社殿は修理が終わると取り壊されるのが一般的であるが、日光東照宮では御本社の修理が頻繁に行われたために仮殿が常設されている。」

<五重塔>

(説明板)

「重要文化財 五重塔

慶安3年(1650)に若狭小浜藩主酒井忠勝候が奉納した五重塔が文化12年(1815)に火災により焼失し、文政元年(1818)に子孫の忠進候により再建されたものが現在の五重塔である。高さ35m。心柱は4層から鎖で吊り下げられ、下端は礎石から浮いている。木造建築の宿命である収縮により心柱が屋根を突き破るのを防ぐために江戸時代後期に発明された工法であり、他に地震や風による高層建築の振動を調整する機能も有する。」

<赤門>

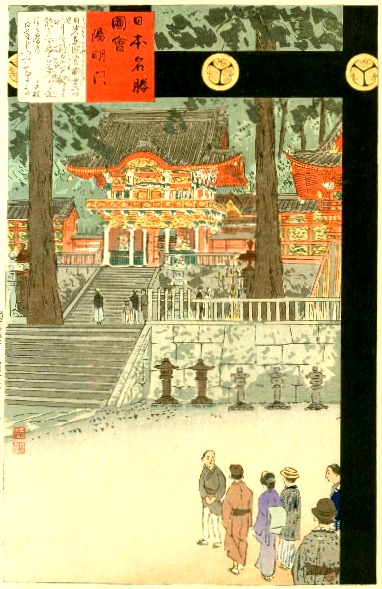

「日本名勝図会 陽明門」(小林清親)

芭蕉句碑「あらたふと 青葉わか葉の 日の光」です。

(説明板)

「松尾芭蕉の句碑

あらたふと 青葉わか葉の 日の光

芭蕉翁おくの細みち日光山吟

松尾芭蕉は、江戸初期の俳人。伊賀上野の生まれ。名は、宗房。号は「はせを」と自署するほか、桃青・泊船堂・釣月庵・風羅坊など。

元禄2年(一六八九年)4月、芭蕉が奥の細道行脚で、門人曽良を伴い、日光山に参詣したと刻まれている。

小杉法菴の書で、昭和31年9月日光市・東照宮・輪王寺・二荒山神社が建立。

日光文学碑散策路 昭和六十一年設定 日光市」

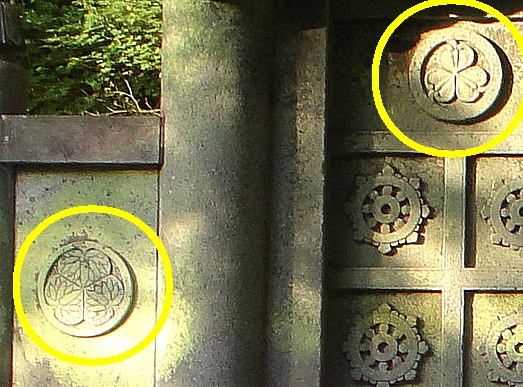

松尾芭蕉句碑の奥に、「重要文化財 石唐門 石鳥居」があります。

場所は、移転した宝物館の移転前の場所です。

奥社の山仲に埋もれていましたが、昭和42(1967)年に発掘され、復元されました。

袖の部分のみ発見されず新造したため、葵紋が、扉にある様式と異なっています。

(説明板)

「重要文化財 石唐門 石鳥居

これは寛永十八年東照宮奥社に建てられたが天和三年震災により破損したので奥社裏山深く埋められて二百数十年に及んだが、当宮三百五拾年祭記念としてここに移建した。幕府の作業方大棟梁平内氏の設計により巨石から切出されたもので江戸初期に於ける代表的石造美術である。 東照宮社務所」

<宝物館は移転しました>

中華料理店「翠園」の道路反対側に、安川町の説明石碑があります。

これまでスルーしていましたが読んでみると、勝海舟は日光と関わりがありました。

安川町は勝安芳の「安」と徳川の「川」を選んで「安川町」です。

(プレート文)

「安川町

「本妙道院」「釈迦堂」の門前に甍を並べていた約40戸の「原町」住民は、明治30年頃「田母澤御用邸」の建設に伴い、現在地である徳川家管理の「善如寺谷・西谷」に移住した。

当時の管理者であった「勝海舟」は、この原町住民の移住によってできた街を、その雅号の一字「安」をとり、「安川町」と命名し、今日に至っている。」