[墓所]

塩原城歴代城主墓所

高尾太夫墓

与助の墓

東京都養育院

[文人]

芭蕉句碑

沈石句碑

漱石漢詩碑

漱石句碑

尾崎紅葉句碑

斎藤茂吉歌碑

谷崎潤一郎歌碑

[塚/碑]

包丁塚

筆塚

貝石

山猿之霊

元湯古碑塔

悟り顔した大欅

[他]

寺の湯/妙雲寺源泉棟

念仏庵(品川弥二郎別邸)

薬師堂(温泉薬師)

門前温泉神社

観音平

(那須塩原市HPより引用)

「妙雲寺(本堂)

妙雲寺創立は寿永3年(1184)平貞能の手により草庵を結び、

正和元年(1312)妙雲寺と改め甘露山の号を付し寺院を建立した。

その後文禄2年(1593)落雷のため焼失、元文2年(1737)、

時の住職乙道和尚が再建を目指して尽力したが、実現しないうちに逝去した。

そして、元文5年(1740)、大鏡禅宜和尚の時に再建された。

寄せ棟造、間口7間(約12.6メートル)、奥行5間(約9メートル)の大本堂で、

廻縁には高欄が付けられ、屋根には銅板葺き(再建当時は萱葺き)で、内陣の間などに繁栄が偲ばれる。

寺の本堂内陣の宮殿も、市指定有形文化財に指定されている。」

「平家塚」と「飛来沢 法喜川」碑があります。

「飛来沢 法喜川の記」

「寿永の昔 京都より宇都宮に逃れた平貞能力と妙雲禅尼一行は高原山中釈迦ケ岳をへて

暫く上塩原小滝尾頭峠麓の仏沢にある仏岩付近に仮り住いして

時折月夜ヶ丘に登っては塩原の地形を見渡し永住の適地を探し求めていましたが

遂に仲秋明月の夜、寺山吐月峰下の霊地をえらんで妙雲寺開創しました。

その折奉持してきた釈迦如来の霊像が仏沢よりこの地まで飛び来つたので

誰ゆうことなくこの沢を飛来沢(現平井沢)と名づけ

村民は釈迦如来を信仰し仏法に歓喜したので寺前の川を法喜川(源箒川)と呼んだとゆう古い伝承がある

昭和56年夏 妙雲廿三世 憲宗識」

碑の内容です。

もみぢの湯→妙雲寺・平家塚への塩原渓谷歩道ですが、平家塚へ登る遊歩道が通行止で、繋がっていません。

もみじの湯にある平家塚への道標は、平家塚と反対方向の紅の吊り橋方面を指しています。

平家塚から下りていく遊歩道は黄色のロープが張られ通行止となっています。

山を登らずそのまま渓谷に沿って来れば、けやき道を通って蓬莱橋に出るので、何ら支障ありません。

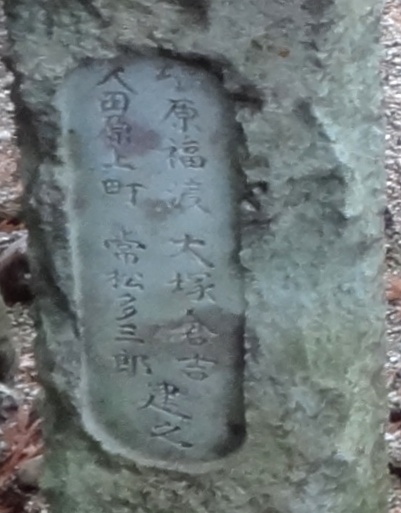

塩原城主墓の説明碑には「塩原福渡 大塚倉吉 大田原上町 常松多三郎 建之」と刻まれています。

大塚倉吉さんは、福渡神社の鳥居を奉納して名が刻まれていますが、ここでも名前を見るとは。

沈流閣丸屋の館主でした。

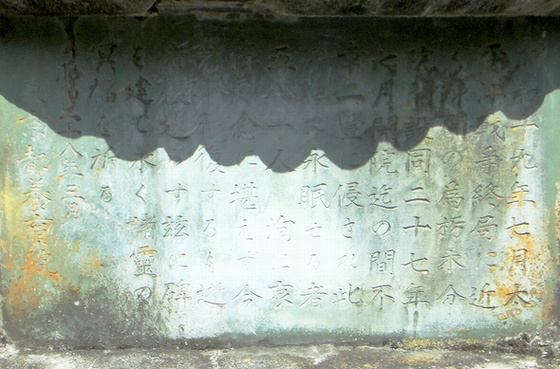

碑文には、

「昭和十九年七月太平洋戦争終局に近く疎開の為栃木分院開設同二十七年七月閉院迄の間

不幸二豎に侵され、此の地に永眠せる者五八一人 洵に哀悼の念に堪えず

今平和復するも逝く者復還らず、茲に碑を建て永く諸霊の冥福を祈る

昭和二十八年春 東京都養育院」

平成22年7月の新しい碑が建っています。後に1名を合葬し、582人が眠っています。

(説明板)

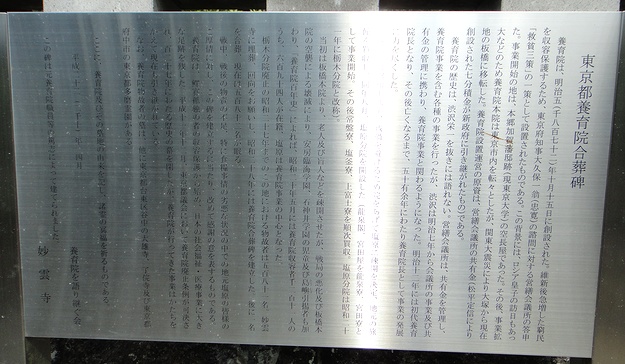

「東京都養育院合葬碑

養育院は、明治五(千八百七十二)年十月十五日に創設された。維新後急増した窮民を収容保護するため、東京府知事大久保一翁(忠寛)の諮問に対する営繕会議所の答申「救貧三策」の一策として設置されたものである。この背景には、ロシア皇子の訪日もあった。事業開始の地は、本郷加賀藩邸跡(現東京大学)の空長屋であった。その後、事業拡大などのため養育院本院は東京市内を転々としたが、関東大震災により大塚から現在地の板橋に移転した。養育院設置運営の原資は、営繕会議所の共有金(松平定信により創設された七分積金が新政府に引き継がれたもの)である。

養育院の歴史は、渋沢栄一を抜きには語れない。営繕会議所は、共有金を管理し、養育院事業を含む各種の事業を行ったが、渋沢栄一は明治七年から会議所の事業及び共有金の管理に携わり、養育院事業と関わるようになった。明治十二年には初代養育院長となり、その後亡くなるまで、五十有余年にわたり養育院長として事業の発展に力を尽くした。

(光の反射で読めないので中略)

養育院は、鰥寡孤独の者の収容保護から始め、日本の社会福祉・医療事業に大きな足跡を残した。平成十一年十二月、東京都議会において養育院廃止条例が可決され、百二十七年にわたる歴史の幕を閉じた。養育院が行ってきた事業はかたちを変えて現在も引き継がれている。

なお、養育院者故者の墓は、他に東京都台東区谷中の大雄寺、了ゴン寺及び東京都府中市の多磨霊園がある。

ここに、養育院及びその墓地の由来を記し、諸霊の冥福を祈るものである。

平成二十二(二千十)年四月 養育院を語り継ぐ会

この碑は元養育院職員等の篤志によって建てられました。 妙雲寺」

<塩原疎開>

昭和19(1944)年、塩原温泉の5つの旅館を買収し、栃木分院を開設し、養育院入所者を疎開させました。

養育院入所者1,211人のうち、684人が在籍しました。

極度の食糧不足から、この地における物故者は582名にのぼりました。

「本堂や昼寝無用の張札す」尾崎紅葉

本堂の横にあります。昭和59年の碑です。

毎年7月3日に塩原温泉調理師会による生き物供養が行われています。

鳥獣魚貝根菜供養塔は塩原出身の彫刻家、佐藤健次郎氏のデザインとのこと。

「昭和57年7月臥龍会塩原」とあります。書道家の集まりのようです。

妙雲寺の平家塚近くにある山猿之碑(慰霊碑)です。三猿が刻まれています。

これは何でしょうかね。

「大正12年12月 福屋 君島某」とあります。

馬頭観音・勝善碑など馬が主役の栃木で、珍しいものを見ました。

【備考】三猿

庚申塔には三猿が彫られることや道標を兼ねるものも多いです。

鳥野目の庚申塔には「三猿」「道標」と両方、彫られています。

庚申塔ではありませんが、湯西川の清盛の三猿。

品川弥二郎の別邸(塩釜)を移築したものです。

○薬師堂

薬師堂(温泉薬師)は、妙雲寺では最も古い建造物です。