○ 白湯山とは

○ 「白湯山」と「高湯山」

【野間】

○ 野間から白湯山へ「湯道」を行く

○ 西光寺から白湯山へ向かう湯道の始点

○ 「野間温泉神社」「波々木神社」 かつての西光寺

○ 満徳寺

○ 野間から羽田への道

【鍋掛】

○ 長久保温泉神社

【本郷町】

○ 白湯山供養塔

【黒磯】

○ 上黒磯の十九夜塔、二十三夜塔/上黒磯の板碑

【鳥野目】

○ 鳥野目の道標

【西岩崎】

○ 西岩崎の馬頭観音群

【細竹】

○ 細竹の石碑群・馬頭観音群

○ 赤淵の道標(細竹)

【板室】

○ 板室湯本道標碑

○ 白湯山碑(大日堂前)

○ 銅造大日如来座像(大日堂)

○ 三斗小屋宿/三斗小屋本坪

【那須町湯本】

○ 御宝前(白湯山/高湯山)

故大野信一氏(元大田原市文化財保護審議会委員)が「野間の大野家文書」等を元に、

「湯道・白湯山」について書かれており、長い文章の一部を適宜ピックアップします。

(出典は「JAなすの」ですが消失)。

「白湯山は、茶臼岳の八合目西に面した「御宝前の滝」を霊場とする山岳宗教で、

寛文12年(1672)野間村の行人、宋海(穴沢村出身)によって開基されました。

宗海が修行のため板室村の五郎左衛門の案内で茶臼岳へ登山をした際、温泉が湧出する滝を発見。

空海・五郎左衛門はこの滝のもとに大己貴命を祭神とする白湯山大権現を開基しました。

野間村の名主大野六左衛門は、延宝元年(1673)8月、黒羽藩に白湯山大権現を拝所とする行山の許可を願い出て許され、

白湯山への登拝が始められます。

白湯山は4月8日に山開き、宗海は白湯山へ登り三斗小屋宿に住み、8月8日に山止め、宗海は下山し野間村の行屋に住みました。

宗海のあと、白湯山別当は野間村の円海が継ぎます。

円海は貞享元年(1684)、出羽国黒山より西光院の院号を請け、行屋を西光院の行寺に改めます。

野間村の西光院は、白湯山講の中心の行寺となり、白湯山へ登拝する際には、西光院で行を行い、身を清めて行きました。

表口に当たる三斗小屋宿は、白湯山へ登拝する行者で休む場所もないほどで、

行者が宿に入ると、麻なわに通して肩にかけていた銭を大量にまくので、

宿に住んでいた人々は、まき銭によって1年の生活が送れるほどだったと言われています。

西光院は奥州街道に面した北側、西隣りには満徳寺があり(注:西光院も満徳寺も現存していません)、

満徳寺の西側を通っているのが湯道です。

野間を通る大田原芦野線の県道を西野間から左へ折れ北の方へ向かい、

野間の温泉神社の東側を通って、大水久保の林を抜け、原街道を横切り、長久保の温泉神社の脇を通り、

下黒磯・小結を経て、那須湯本や板室温泉へ通じ、湯道の名で呼ばれていました。

白湯山信仰が盛んだった頃、白湯山へ野間村をはじめとする近在の村人が大勢で梵天を担ぎ、この湯道を登って行きました。

雑木林の中に湯道が当時のままに残っています。」

「白湯山信仰解読史料(室井三代吉家文書)」黒磯郷土史研究会

三斗小屋口の先達は西光院、別当は滝村(黒羽町北滝)の法善寺。

湯本口の先達は観音寺、別当は月山寺であった。

三斗小屋口と湯本口との間で何度か紛争が起こっており、掲載されている文書の多くはこの紛争に関するもの。

白湯山信仰は江戸時代後期が特に盛んで、安政3(1856)年4月8日の参詣人は1日で1008人を数えた。

太平洋戦争終戦の数年後、ついに途絶えた。

「高湯山」「白湯山」とも、礼拝所は御宝前です。

那須湯本からの道(裏口)も開かれ、湯本口からは白湯山を高湯山と言いました。

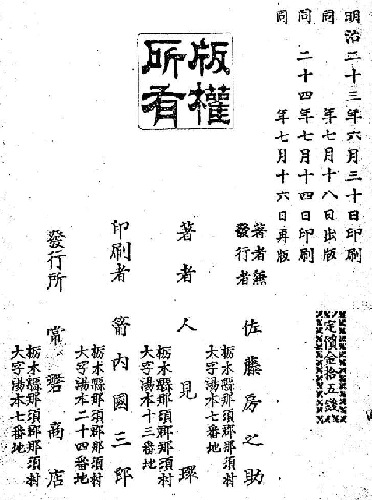

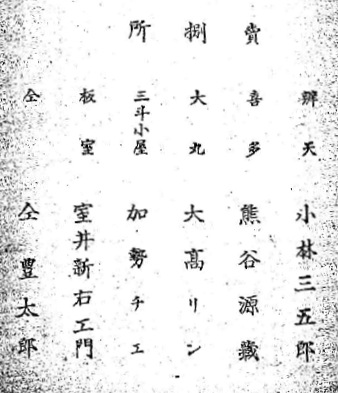

「那須七湯周遊案内記」(佐藤房之助,人見環著 常磐商店 明治24年7月再版)によると、

「御宝前に礼拝するのに、那須湯本からは高湯山、三斗小屋からは白湯山と行人が称し区別があるのは、

昔この山について、那須湯本と三斗小屋との間に紛議があり出訴となり、

大岡越前守がこのように裁定したから」と記載されています(こちら)。

著者の人見環氏は、白湯山には「しろゆさん」と振り仮名を振っています。

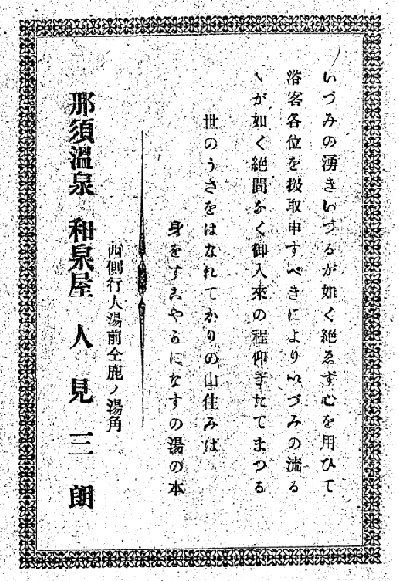

なお、著者の人見環(通称三郎)氏は、見立神社神職・温泉神社社務を務めていた狩野三郎の子孫で、

狩野三郎の子孫は代々人見三郎を称し、湯宿和泉屋(松尾芭蕉も投宿)主人も兼ねていました。

「白湯山」の読み方ですが、何が正統な読み方なのかわかりません。

黒磯郷土館では「はくゆさん」と、あえて振仮名をふってあり、自信あり!とみて、

「はくゆさん」と理解しておきます。

※gari2さんによると栃木側は「はくとうさん」、福島側は「はくゆさん」と呼んでいたのが

黒磯市誌が「はくゆさん」で記述してしまいそれが引用されて現在に至るとのことです。

gari2さんの情報に触れるまで「はくとうさん」ではなく「はくゆさん」と思いこんでいました。

○西光院から白湯山への湯道の行程(推定)

西光院から白湯山への湯道を、大野氏記載内容を元に、道標や白湯山碑を結びつけ、地図を見つつ補完すると、

西光院西(西野間)→神沼の東(野間温泉神社跡)→長久保(温泉神社脇)→ホテルアライあたり

→下黒磯→本郷町(白湯山供養塔)→上黒磯(道標、かんすい苑覚楽脇)→鳥野目(道標)→小結→亀山

→岩崎(馬頭観音脇)→細竹(道標、日興リバーランド手前)→穴澤(ここに寄る?)

→板室宿→(省略:三斗小屋宿の手前まで車使用で歩かず)→三斗小屋宿→シズノ平→白湯山

(三斗小屋宿から白湯山へは、たどり着く自信なく、別ルート使用)

湯巡りしていて、かんすい苑覚楽の脇になんでこんなところに道標が?

リバーランド(閉館)へ向かう道の脇になんで馬頭観音群や道標が?

つじつまが合うような気がして、大きく違うこともないような気がします。

<梵天担いで行人道>え!まじっすか?

白湯山へ野間村をはじめとする近在の村人が大勢で梵天を担ぎ、この湯道を行ったそうですが、

梵天担いで行くなんて、まじですか!大変!

羽黒山(旧上河内町)山頂に梵天が奉納されていますが、

梵天参道は、最後は直線で山頂に向かうロープが添えられた険しい参道。

地区に割り当てがあって、若い時に担いだ人の話を聞いて、自分は若くなく選ばれないので安堵していました。

梵天の湯でゆっくり温泉に入るほうを選びます。

板室本村の大日堂に座す大日如来座像は、白湯山に奉納するため鋳造されましたが、

大きいし重いし白湯山へ運べず、板室宿に安置されています。

江戸神田で鋳造されて、板室宿までは運べたのですけれども。

仏像を運べないほどの行人道を梵天担いで行くなんて、

しかも競争だから休んでいる暇ないし、想像を絶します。

1枚目 羽黒山の梵天 2枚目

1直線、急斜面の梵天参道 3枚目 梵天の湯 4枚目 大きくて運べなかった・・

白湯山への「湯道」は、この道か、あっちの道か満徳寺跡地で聞いてみると、

「こっちの道は行き止まりだしねぇ」

大野氏記述では、行き止まってから左の道を湯道として紹介されています。

湯道は寺の西からとの記載から、あっちの道を湯道と確信しました。

こっちの道からあっちの道へ通じているので、こっちからあっちへと湯道でしょう。

湯道の始点が判明せず、こっちかあっちか判断できず。3枚目が湯道の起点と判明。ここら辺からは雑木林を抜けます。

雑木林を抜けてきて、二股にあるすぎの木薬局を右に進む。雑木林に突入。

雑木林を抜けてきた湯道、先を進み、長久保温泉神社に向かいます。

湯道の西、野間神沼に那須脳神経外科病院があります。

ここは、昔、清水が湧く大きな出釜があり、

そのそばに野間の温泉神社と箒神(掃除道具の箒ですが、古くから神様が宿ると言わている)を祭神とする

波々木神社(ほうきじんじゃ)が祀られていました。

温泉神社と波々木神社は野間集会所の脇に移転しています。

震災で、灯篭が倒壊しましたが、復帰しています。

社が2つあり、温泉神社と波々木神社が並んで祀られています。

西光院は奥州街道に面して北側、西隣りには満徳寺の手がかりから、

野間温泉神社・波々木神社、野間集会所のこの辺りが西光院のあった場所と推測します。

白湯山信仰発祥の西光院の場所のてがかりとなる満徳寺の墓地をさがします。

大野家の墓や古い地蔵さんや古墓がある墓地があり、地元の方に確認すると満徳寺の墓地とのこと。

満徳寺のことを知っているのは古老のみになってしまったとのこと。

古老によると、墓地の手前の奥州街道沿にかつて寺があり、建物は現存しないが石垣が埋まっているそうです。

墓地入口の六地蔵は、こんなに立派な六地蔵は珍しいと石やが言うけど、地震で無残な姿になってとの話。

六地蔵を確認すると、6体あります。一体づつのお地蔵さん、立派なものです。

満徳寺があった場所が確認できました。

1枚目、満徳寺墓地手前 2枚目、満徳寺跡から奥州街道を望む 3枚目、満徳寺墓地入口の六地蔵 4枚目、満徳寺墓地

<満徳廃寺の碑> 大田原市羽田846(旧地名:大田原市羽田字館ノ越)八龍神社内

八龍神社内に、満徳廃寺の碑があります。

「満徳廃寺の碑」(昭和15年建立)

「吾等の祖先の寺院野間村満徳寺明治始年廃寺と為れり、、、

其の因由を後世に傳へんと建立」

湯道の反対方向に延びていく道があり、碑が2つあります。

野間郷土誌によると、この道は羽田村に行く道で、現地ではしっかりと読み取れなかった

2体の馬頭観音に記された文字が記録されています。

古いほうは、文政4(1821)年11月に建立されたもの。

「 明治二十九年

馬頭観世音

四月一日

大野丑吉」

「馬頭観世音

文政四稔霜月吉

大野源蔵」

松尾芭蕉は、この道を通って、野間に着き、野間の立場・馬宿で馬を返し、

野間からの白湯山への湯道を行ったと私は推定しています。

白湯山信仰の野間からの「湯道」は、長久保温泉神社の脇を通り、本郷町「白湯山供養塔」へ至ります。

長久保温泉神社は、長久保自治公民館の横にあります。

神社の鞘堂の中には社が2つ祀られています。

震災で鳥居は崩壊し、鳥居の扁額も落ちましたが、鳥居は新築再建されました。

「右 奥州海道 左 表口三斗小屋道」と刻まれています。

白湯山信仰の碑だけあって「表口三斗小屋道」とあるのが味わい深いです。

覚楽は河畔公園に隣接しての立地で、黒磯の駅がすぐ近くとは思えない雰囲気です。

覚楽の駐車場近くに、十九夜塔(安政7年3月19日)、

二十三夜塔(台座に「右まつご」「左あつさぎ」)などの石碑があります。

那須塩原市の史跡である上黒磯の板碑もその近くにあります。

二十三夜塔台座に「右まつご」「左あつさぎ」

上黒磯の板碑

<鳥野目の馬頭観音群>

鳥野目河川公園へ行く三叉路にあります。馬頭観音群の横には生駒大神の石碑があります。

馬頭観音群から北へ行ったところに念仏供養塔があります。

天明4(1784)年10月に建てられたものです。

念仏供養塔から少し北へ行ったところに庚申塚(おこうしん塚)があり、

庚申塔(明和7(1770)年)が建てられています。

鳥野目の庚申塔は「三猿」「道標」と両方、彫られています。

右手の道は箕輪や高林へ行く道で高林街道。「右みのは 左大たら」と刻まれています。

閉店した、だちょう料理の手前、県道30号を左折してすぐ右側に馬頭観音群と庚申供養塔があります。

所在は、旧黒磯市西岩崎で、すぐ近くは那須疎水取り入れ口です。

鷹の湯温泉(廃業)へ行く時、馬頭観音群や十九夜塔、二十三夜塔があり、不思議な道と思っていましたが、

細竹の石碑群・馬頭観音群を少し進んだ右手に「南無阿弥陀佛」の小さな石碑。

「左大た王ら 中やつぼ 日光 右もむら(すりつぶれ気味)」と道標です。

左側面「寛政八丙辰」(寛政八年は1796年)

裏面「赤淵五郎右衛門」(かつて赤淵村)

明治「下野神社沿革誌」に七湯巡りのルートとして

黒磯→高久→松子→田代→湯本→高雄股→弁天→北→大丸→三斗小屋温泉→板室温泉→油井→岩崎→小結→黒磯

逆にたどると、黒磯→小結→岩崎→油井→板室→三斗小屋

油井から阿久戸を経て板室へ直行するのが普通です。

百村に穴沢があり、野間西光院からの白湯山湯道は穴沢に寄り道したのかな?

梵天担いでの白湯山奉納は、各村の競争だと思うんですが、百村(穴沢)に寄ったのかどうか、

わかりませんが、野間の西光院からの白湯山湯道が自分勝手想像でつながりました。

天保7年(1836)に板室本村大日堂下方の分岐点に建てられたものです。

「三斗小屋江三里八丁」

大日如来座像は大きいし重いし白湯山へ運べずここに安置されただけあって、

白湯山碑も大きくずっしりと重厚感があり立派なものです。

大日如来像は、江戸神田鍛冶町の鋳物師・西村和泉守の作(享保12(1727)年)で、

西村和泉守は大きな作品が多く、市内最大のもの。座高98cmです、でも大きくて白湯山へ運べませんでした。

三斗小屋宿は、三斗小屋本坪(又は下の宿や助小屋)ともいい、古い本だと三斗小屋本坪と記載されています。

白湯山信仰の大日如来、燈籠、鳥居、碑など数多く見られ、かつての賑わいが凝縮されています。

北那須ライオンズクラブによる修復のご尽力に負うところ大です(感謝)。

「会津中街道分岐」

「道標」「三斗小屋共同墓地」「戊辰戦死若干墓招魂碑」「馬頭観音群」

「白湯山石燈籠」(御神燈の銘)

「白湯山金燈籠」(遅沢村百人講中により白湯山へ献納、昭和30年大田原に移る。昭和53年返還)

「白湯山大燈籠」(白湯山の銘)

「石灯籠」(レプリカ)

「石像大日如来像」(頭部損壊修復)

「白湯山百人講中碑」

「白湯山常夜燈」碑

「白湯山大鳥居」(猿の群れがお食事中でした)

「鳥居復元記念碑」

『古より白湯山の大鳥居 くずれおちてし神額をば 復元されし永遠の礎に』

「白湯山神社」「白湯山神社鳥居」「白湯山神社石板碑」

「お垢離場」(水垢離の行をする垢離場が残っています。)

「三斗小屋宿跡」碑

「史蹟の修復について」碑

「白湯山講」碑(平成11年)

「栃木県那須郡高林尋常高等小学北校板室分教場三斗小屋仮教場跡」木柱

「広場」(ここから三斗小屋温泉へヘリコプターで物資を運んでいます。)

「那珂川源流碑」

「語られぬ 湯殿にぬらす 袂哉」

「湯殿山 銭ふむ道の 泪かな」

・素足でなく沢靴で歩き回ってしまいました。お許し下さい。

・転けないよう、御宝前に手をついてしまいました。お許し下さい。

・本家、山形の御宝前では足湯でしたが、ここでは全身入浴してしまいました。お許し下さい。

・全身入浴に加えて、御神湯を味見しました。お許し下さい。

・高湯山入口で、湯本の行人の湯、高雄のお行の湯で、垢離済です。

表口の三斗小屋宿では、空のお垢離場で、イメージで垢離済です。

これでもって、お許し下さい。

・撮影禁止の掲示がなかったので、御宝前の写真をたくさん撮りました。お許し下さい。

・これから多くを語るであろうことをお許し下さい。

湯殿山講は続いているが、白湯山講がほぼ途絶えた現在、記録に残そうと思う。

温泉愛好家が、神聖な地で無茶をしないよう白湯山/高湯山を知ってもらうために語ろうと思う。

御宝前からの引き湯である日本ロイヤルクラブの湯導管を見つけました。

雪が積もっている時は、湯導管をたどって先にいけなかったので、雪が溶けてから

どこまで御宝山へ行けるか確認しようと思うも、藪笹に突入していて、管理放置状況で無理!

御宝前近くでは、黒磯観光の湯導管の上、高低差数十mのところを平行して、

日本ロイヤルクラブ湯導管が姿を表しています。

崖をよじのぼって、日本ロイヤルクラブの湯導管道へたどり着き、御宝前へ向かいます(結果途中で断念)。

湯導管は2つで、黒のパイプがむきだしです。

パイプが落石で埋まっているところもあり、損傷も見受けられます。

黒磯観光開発の湯導管がほとんど地中にあるのは落石の損傷を避けるためと感じます。

御宝前の手前は笹藪で進めず、こちらルートでの御宝前到達は断念。

渡り板があったり保守管理に使われていた管理湯道と思われます。

現在は保守管理されていない状況と見受けました。

御宝前からの湯導管は2本あり、見つけた空気弁カバーには「45-B-2」と記載があります。

「湯導管B」なら、もう1本は「湯導管A」か?。

空気弁カバーを観察している自分を、猿に観察されていました。

母猿に抱かれている小猿までこっち見ています。

[御宝前の下の源泉群(白い湯花)]

御宝前の下でも、源泉が多数湧出しています。

源泉槽があり、許可証の標柱には、「(株)日本ロイヤルクラブ」「昭和38年許可」「自平成2年4月1日」

「那須岳国有林126ろ外20林小班」等の記載。

源泉槽の中には、白い湯花が浮遊しています。

白湯山の所以は、湯花で滝が白濁していたからとどこかに記載があったと記憶していますが、白い湯花が認められるのはここだけ。

硫黄の湯花で白湯山が白濁するとは有り得ません。過去も無理と推測します。

このあたりは、御宝前の御神体と泉質が違い、かすかな硫黄臭がすることはしますが。

[日本ロイヤルクラブ]標注

破産した日本ロイヤルクラブは、那須ロイヤルホテルを運営していたことから、

そこで使用していた源泉でしょう。

一大温泉レジャー施設「那須ロイヤルセンター」は、昭和44(1969)年に開業したので、

当初からホテルに温泉を引いていたと思われます。

日本ロイヤルクラブだから、巨額な(乱脈な?)設備投資して引湯できたのでしょう。

よくもこんなところから、ホテルまで引湯していたかと思うと、驚きです。

技術が進歩した現在は、ホテルの近くでボーリングしたほうが割に合うと思います。

事実、那須ロイヤルホテルでは、昭和63(1988)年に敷地内で1200mボーリングしています、

閉館した那須ロイヤルホテルを買い取って研修所としたコナミは、

1500mボーリングして、平成16(2004)年3月に温泉が竣工、源泉を所有しています。

立ち寄り温泉ミシュランのリストによると「コナミ温泉」「コナミ温泉2号」と2本源泉所有しています。

御宝前からの湯導管は、現在は保守管理されていない・破損していること、

御宝前に複数ある許可標柱(所在地:那須岳国有林126ろ外20林小班)を読みとると、

「(株)日本ロイヤルクラブ」に対し、当初「昭和38年許可」となり、「自平成2年4月1日」と、

これ以降は許可を受けていないことから、今では御宝前からは引湯していないでしょう。

御宝前の温泉は、現在では未使用源泉となったと判断するに至りました。

なお、白笹温泉郷で使用されている黒磯観光開発の源泉は、厳密には御宝前からの引き湯ではなく、

御宝前の裏にあり、御宝前とは別の場所です。

気になることがありまして、閉館した那須ロイヤルホテル周辺の保養所やペンションで、

現在使用されている源泉は「那須高湯温泉混合泉」

(湧出地:那須町大字湯本字那須岳大田原営林署事業区133ホ3林小班外2)です。

湧出地の場所が特定できていないので、つかえています。

那須高原温泉会社が供給する「那須高湯1、2、3、4号混合泉」も気になっていたのですが、

湧出地「那須町大字湯本茶臼嶽217番2他」は、高雄股川左岸に湧出する高雄の源泉でした。

白い湯花

御宝前最上部に波板で覆われた源泉槽があります。

こちらの許可証の板柱は、文字はかすれて「(株)日本・・」しか読みとれません。

御宝前から日本ロイヤルクラブの湯導管が伸びていき、御沢を横切ってきた黒磯観光の湯導管の上方数十mのところを併走していきます。

そこから先は違ったルートをたどっており、一部確認できただけで、

日本ロイヤルクラブの湯導管の全体像までは確認できませんでした。

[白笹温泉郷]

黒磯観光開発株式会社(那須塩原市板室字白湯山1173番地31)の設立は昭和35年で、

白笹温泉郷の別荘地は昭和47年に誕生しています。

黒磯観光開発が管理する白笹温泉郷の着湯槽・貯湯槽を確認してきましたが、源泉名等の記載はありません。

温泉の素性ですが、別荘の温泉の説明では

「酸性 カルシウム・マグネシウム−硫酸塩温泉 泉温32.1℃(気温30.0℃)」。

気になる源泉名ですが、湧出地が御宝前ではないけれども、こちらが源泉名「御宝前温泉」だったりするかも。

「那須高湯温泉混合泉」だと泉質が違いますし。。。

管理事務所に聞けば早いのかもしれませんが、別荘買う予定ないので聞いていません。

岩盤に温泉の析出物が付着し、波打った赤茶色の壮観。

源泉槽の岩間から温泉が流れだし、御宝前の岩肌へパイプ管を通して温泉が流れさっていきます。

湯口は苔がびっしり張り付いていて、析出物の赤茶色と苔の緑色のコントラストがまばゆいです。

あちこちから湧出した源泉が流れ落ちていきます。

御宝前両岸には源泉施設と御沢に沿って延びていくパイプ。

源泉槽の上の大岩に赤い祠があります。

「語られぬ 湯殿にぬらす 袂哉」芭蕉の出羽の御宝前での句です。

こちらの御宝前は湯が岩へ溢れていく温泉が溢れる口は。。。

日本ロイヤルクラブの手になる人工構造物。語ってしまいました。

ご神体から溢れるお湯に触れる時は、土足禁止で素足にならないといけません。

素足でなく沢靴で歩き回ってしまいました。お許し下さい。

「湯殿山銭ふむ道の泪かな」曽良の出羽の御宝前の参道での句です。

落ちているものは拾ってはいけないのですが、空き缶やワンカップが落ちていて、拾うべきだったなと自戒の念。

(画像左)御宝前へ流れ出す湯口 (画像右)ここに運べなかった大日如来

(この画像、気にいっていたんですけどね、ここ掘って入浴する人がいるから、もうこの姿は拝めません)

日本ロイヤルクラブによって開発された御宝前。岩肌から源泉が自然湧出しています。

[大岩赤祠]

大岩の上に赤い祠があります。下からだと大岩は見えるものの、祠は死角になって見えません。

存在を知らないと、見過ごすこととなります。

祠には「那須温泉神社御祈祷神璽」が納められており、是非ともお参りしましょう。

白湯山に参拝に来たつもりですが、御神体には白湯山所以の遺物なく、高湯山所以のものばかりで、微妙な気分。

おそれ多くも大岩に登って、祠の裏から、御宝前を見渡しました、お許し下さい。

[石の祠]土台

赤い祠から数十m下がったところ、御宝前の斜面下に、昭和四年と記載の石造りの祠の土台があります。

ここの祠でさえ、再建なんですね。常に祠が存在していたのでしょう。

[石碑]

「石の祠」土台の傍に石碑があります。

「昭和四年旧四月八日」、よく見ると、その文字の下にも文字が見えます。

苔をぬぐうと「再建」とあります。

他には「社掌 人見義男・・・」と記載、その後に続く文字は彫りが浅くよく読みとれません。

「社沓○ 伴○三郎 伴○○○」持ち合わせの知識不足で埋められない。。。

石の祠が壊れていたので、新たに上の赤い祠が作られたとの印象を受けます。

社掌とは旧制の神職の職名で、人見義男氏とは、那須温泉神社の神職で旅館和泉屋の経営者でした。

温泉神社の神主は、越中氏と「和泉屋」人見氏が交代で務めていました。

鹿の湯を発見し湯の社を建立した茗荷沢村の狩野三郎行広は、人見家の祖先です。

芭蕉も投宿した「和泉屋」(当時は現在の公民館のところ)ですが、

昭和61(1986)年に廃業、隣の「清水屋」の敷地の一部になっています。

「塩那温泉略誌」(明治35.7)に掲載の「那須温泉 和泉屋 人見三郎」の広告です。

当時の館主は人見環氏で、お子さんが人見義男氏(現在の那須温泉神社の宮司の祖父)のようです。

御宝前の脇をさらに御沢を登ると、源泉施設があり、そのちょっと上に板で仕切られた湯だまりがあります。

そこから上はかれ沢です。

赤褐色の析出や白い湯花はなく、裏御宝前の湯と同じような感じです。

御宝前の湯は赤褐色の析出、御宝前の下の湯は、硫黄の湯花が認められ、

狭い範囲で3つの微妙に異なる温泉があちこちで自然湧出しています。

御沢の大岩に今にも朽ち果てそうな鉄のワイヤーを見つけました。

昔の行者用の大岩を登るためのワイヤー?ワッカになっているワイヤーもあるので

源泉施設の固定ワイヤーの残骸でしょうか?

御宝前から落ちてきた温泉と、途中あちこち一帯で湧出している温泉が重なって、

湧出源泉がすべてあわさって、次々と温泉の滝となって落ちていきます。

[黒磯観光開発の源泉地]

御宝前とは別の場所に黒磯観光の源泉地があります。

御宝前のような力強く神懸かりな赤褐色の析出はなく、御宝前の下の湯のような白い湯花もみられません。

御宝前の下の湯と似たような感じです。

こぼれ湯のところにブルーシートの残骸があります。

湯沢噴泉塔に向かう途中でも、木や岩にからまったブルーシートの残骸を多く見ました。

野湯した人は持ち帰ったほうが良いと思うんですけどね。

[裏A-1]

湯導管の升には「裏A-1」と記載されています。

「湯導管裏A」があれば、他の湯導管の名称は何でしょうかね、「湯導管A」?「湯導管裏B」?

とりあえずこちらは「裏御宝前の湯」とでも呼んでおきます。

[大黒屋 昭・45・6・30.]

源泉の横の岩に埋め込まれた石碑には「大黒屋 昭・45・6・30.」と記載されています。

森林管理署の許可標柱は辺りに見あたらないので、ここの地権者は大黒屋さんなの?

黒磯観光開発の源泉は、御宝前からではなく、大黒屋さんの碑があるところに湧出する源泉の引湯でした。

続きは、がり2さんのところのコメが参考になります(結局、大黒屋の真相はわからないんですけど)。

なぞの「大黒屋 昭・45・6・30.」

こちらは三斗小屋温泉、大地主の大黒屋さん

[石の祠と那須修験昇龍講]

源泉湧出地の上に石の祠があります。

那須修験道の行者のお札「奉拝卒塔婆 那須修験 昇龍講」が納められていました。

「平成19年10月9日 那須修験 高湯山科撤練行如意満足修験 昇龍講」と記載されています。

御神体を傷つけて、ここで入浴する方々、いるんですよね。

元に戻るのにどれだけ時間がかかることか。。

右が本来の姿で、湯が貯まる状態ではありません、

この状態が頭にインプットされていたので、左の状態となっていた時は愕然としました。

ここから出ている湯は、上の源泉小屋からのパイプを通じた捨湯(オーバーフロー)です。

ここで湧いている温泉ではありません、新鮮ではありません。

後から続く方々がここでは入浴しないことを祈ります。

湧出ポイントは石垣です。

石垣からの源泉で、湯がたまっているし、御神体を傷つけずに入れるところがあるのですから、

オーバーフロー前の、こちらに入りましょう。

また、忘れずに那須温泉神社神璽の祠へお参りもしましょう。

白湯山/高湯山を理解してから行ってほしいので、御宝前温泉への行程について、

時間メモと多くの画像がありますが、公開は見合わせます。