【前田】

○ 芭蕉の道

・白旗不動尊

・芭蕉の里くろばね

・懐かしい看板

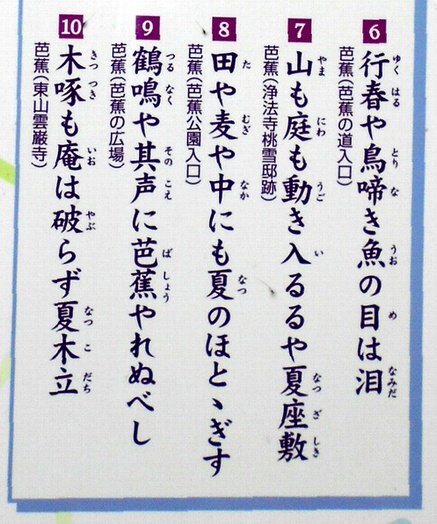

・「行春や 鳥啼き魚の 目は泪」

・「山も庭も 動き入るや 夏座敷」

・「芭蕉句碑夕食くふ賊が外面に月出て」

・「田や麦や 中にも夏の ほとヽぎす」

・「鶴鳴や 其声に芭蕉 やれぬべし」

○ 浄法寺桃雪邸跡

○ 黒羽芭蕉の館

・黒羽城跡 三の丸跡

・馬上姿の芭蕉翁と曽良の像

・奥の細道文学碑

【黒羽田町】

○ 大雄寺

・シャン姫の墓碑

・月桂院と浄法寺図書の墓碑

・徳川家康の玄孫

・増業の石碑

・津田家の墓所

・大関家代々墓地

○ 長松院法王寺(シャン姫開基の寺)

【黒羽向町】 別頁

○ 芭蕉句碑(常念寺)

○ 高岩波切不動尊

「芭蕉の道」は、大雄寺の参道付近から浄法寺桃雪邸跡を経て芭蕉の広場へと続く約800メートルの遊歩道です。

芭蕉の道入口手前に、白旗不動尊があります。

昭和59(1984)年に白旗からこちらに移築されています。

(説明板)

「俳聖松尾芭蕉と黒羽

元禄2年(1689)に江戸を発った俳聖松尾芭蕉は、門人の曾良とともに『奥の細道』行脚の途中黒羽の地を訪れ、旅程中最も長い14日間逗留し、知人や史跡を訪ね、

次に向かう『みちのく』の地への準備期間をここで過ごした。宿泊先は、江戸において芭蕉の門人となっていた黒羽藩城代家老浄法寺高勝(桃雪)邸とその弟鹿子畑豊明(翠

桃)邸であった。

桃雪邸は、黒羽城の三の丸にあった。黒羽城は、南北約1.5キロ、東西約250メートルという県北最大規模の山城で、黒羽藩主大関氏の本拠であった。

芭蕉は黒羽滞在中、桃雪邸に8泊している。その間、4月5日(陽暦5月23日)には雲巌寺へ足をのばし、参禅の師・仏頂禅師の山居跡を訪れ、4月9日(陽暦5月27

日)には、余瀬の光明寺(修験道の寺院、明治初年に廃寺)を訪れた。芭蕉と曾良は、黒羽滞在中に多くの句を詠んでおり、各所に句碑が建てられている。

現在でもこの地区の道路は、芭蕉が訪れた当時の面影を深く残しており、往時俳聖が辿った足跡を訪ねることができる地である。 大田原市」

(説明板)

「松尾芭蕉と曾良は元禄二年四月四日(陽暦五月二十二日一六八九年)に浄法寺図書(俳号桃雪)に招かれた。「おくのほそ道」によれば、「黒羽の館代浄法寺何がしの方に音信る、思いがけぬあるじの悦び、日夜語つづけて伝々」とある。一族をあげて歓待したのでずい分居心地がよかったのだろうか、黒羽で十三泊、あしかけ十四日の長逗留であった。わけても桃雪亭に八泊した。

芭蕉は、桃雪のため次のような挨拶の句を詠んだ。

曾良の『俳諧書留』に

「秋鴉主人の佳景に対す

山も庭にうごきいるゝや夏座敷

浄法寺何がしは、那須の郡黒羽のみたちをものし預り侍りて、其私の住ける方もつきづきしういやしからず。

地は山の頂にささへて、亭は東南のむかひて立り。

奇峰乱山かたちをあらそひ、一髪寸碧絵にかきたるようになん。水の音・鳥の声、松杉のみどりもこまやかに、美景たくみを尽す。造化の功のおほひなる事、またたのしからずや」

とある。桃雪主人の開け放した夏座敷に坐して遠くの山や前庭の佳景に対していると、山も庭も青々としてそよぎ、さながらこの座敷に入り込んでくるような躍動した生気が感じられるとの意であろう。 芭蕉の里 くろばね」

芭蕉の道の途中にある「煙草」「塩小売所」「公衆電話」などの看板かかっているかつての店です。

芭蕉句碑があります。

「行春や 鳥啼き魚の 目は泪」

芭蕉の道入口の道路反対側にあった以前のそば店が、

現在は「ひつじ珈琲 大雄寺店」(大田原市前田928-1)となっています。

句碑が2基あります。

「山も庭も 動き入るや 夏座敷」

「雨はれて栗の花咲跡見かな 桃雪

いづれの草に啼おつる蝉 等躬

夕食くふ賊が外面に月出て 芭蕉

秋来にけりと布たぐる也 曽良」

「史跡黒羽像跡 黒門跡」に芭蕉句碑があります。

「田や麦や 中にも夏の ほとヽぎす」

「鶴鳴や 其声に芭蕉 やれぬべし」

平成元年3月と刻まれています。

<芭蕉の里くろばね 句碑めぐり>

芭蕉の道にある句碑以外は、別途記載済です。

当時の建物ではないですが、建物が建っており、玄関は自動ドアです。

県民の日は、邸内で湯茶の接待をやっていて、声をかけていただいたので、中へ入りました。

中に入るのは初めてです。

旧浄法寺邸の真裏から行くと、あまり歩かずに行けます。

「賀浄法寺氏新築 三田地山」

邸内に掲げてあった書。

県民の日の無料開放で「黒羽芭蕉の館」を利用しました。

<俳句箱>

俳句箱も味があります。

芭蕉の館は、黒羽城跡三の丸跡にあります。

「史跡 黒羽城跡 三の丸跡

平成十三年六月二十一日指定」

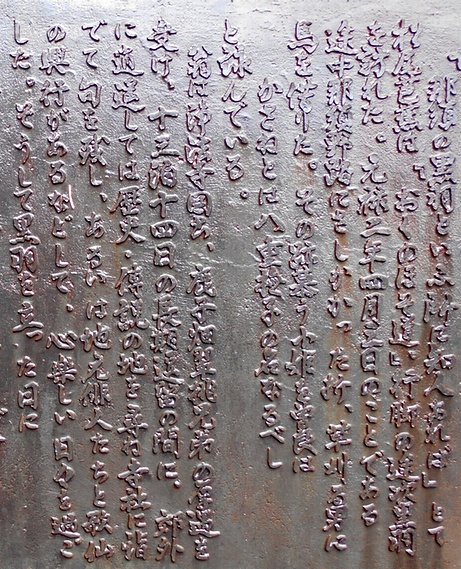

「那須の黒羽といふという所に知人あれば」とて松尾芭蕉は『おくのほそ道』行脚の途次黒羽を訪れた。

元禄二年四月三日のことである

途中那須野路にさしかかった折、草刈る男に馬を借りた。

その跡慕う小姫を曽良は

かさねとは八重撫子の名なるべし

と詠んでいる。

翁は浄法寺図書、鹿子畑翠桃兄弟の厚遇を受け、十三泊十四日の長期逗留の間に、

郊外に逍遥しては歴史・傳統の地を尋ね寺社に詣でて句を残し、あるいは地元俳人たちと

歌仙の興行があるなどして、心楽しい日々を過ごした。

そうして黒羽を立った日に

野を横に馬牽むけよほとゝぎす

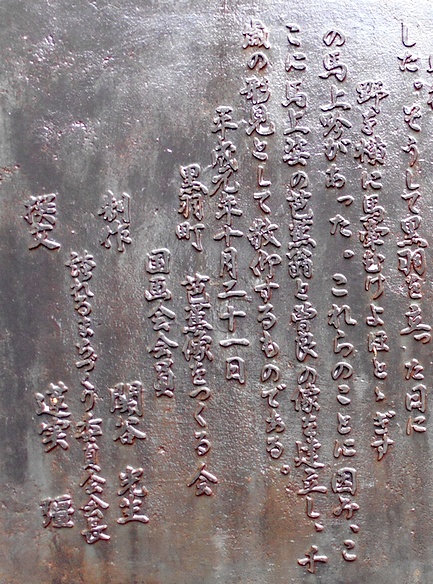

の馬上吟があった。これらのことに因み、ここに馬上姿の芭蕉翁と曽良の像を建立し、

千歳の形見として敬仰するものである。

平成元年十月二十一日

黒羽町 芭蕉像をつくる会

国画会会員

制作 関谷 光生

誇れるまつづくり委員会会長

撰文 蓮実 彊」

※撰文の蓮実彊氏は、芭蕉の館館長だった方です。

蓮実長氏、蓮実彊氏、蓮実淳夫氏と、芭蕉に造詣深かった方。

「那須郡誌」(蓮実長 下野新聞社 1970年)

「下野のおくのほそ道を歩く 芭蕉が旅した古道をゆく」(蓮実淳夫

桑野正光 随想舎 2000年7月)

(碑文)

「那須の黒ばねと云所に知人あれば、是より野越にかゝりて、直道をゆかんとす。

遥に一村を見かけて行に、雨降日暮る。農夫の家に一夜をかりて、明れば又野中を行。

そこに野飼の馬あり。草刈おのこになげきよれば、野夫といへども、さすがに情しらぬには非ず。

「いかヾすべきや。されども此野は縦横にわかれて、うゐうゐ敷旅人の道ふみたがえん、

あやしう侍れば、此馬のとヾまる所にて馬を返し給へ」とかし侍ぬ。

ちいさき者ふたり、馬の跡したひてはしる。独は小姫にて、名を「かさね」と云。

聞なれぬ名のやさしかりければ、

かさねとは八重撫子の名成べし 曾良

頓て人里に至れば、あたひを鞍つぼに結付て馬を返しぬ。

松尾芭蕉 「おくの細みち」より」

大雄寺の大関家代々墓地の中央部に立派な宝篋印塔が並んでいます。

長松院法王寺から改葬されたもので、

シャン姫とその娘たちの墓碑と大田原市のサイトでは記されています。

宝篋印塔が4つならんでおり、シャン姫とその娘(那須資重継室)他でしょう。

他の藩主の墓は、歴代藩主のお墓が連なっているだけなのに対し、

大関家代々墓地のど真ん中、歴代藩主の五輪塔と遜色ない宝篋印塔で、

シャン姫の存在の大きさを実感します。

集古館(10:00-15:00)には、シャン姫の葵紋入り茶碗が展示されています。

大雄寺の大関家代々墓地に接して、浄法寺図書夫妻の墓と説明板があります。

図書は享保15(1730)年6月14日70歳で没しました。

浄法寺図書夫妻墓碑の右に祖母の月桂院殿「シャン姫の娘」の宝篋印塔があります。

震災により黒羽藩主大関家累代墓所の墓石や灯篭は8割程度転倒と回転の被害。

月桂院殿の宝篋印塔は先が折れて無惨な状態でしたが、修復されたでしょう。

浄法寺図書ですが、高勝は浄法寺茂明に家督を譲られたとの記述を多く目にします。

「芭蕉庵ドットコム」がそのように記載しているからでしょう。

大雄寺にある旧黒羽町の説明板には、高勝は浄法寺高政に家督を譲られたとあり、

こちらの説を採用し概略を説明しますと、

徳川家康の娘であるシャン姫は黒羽藩2代藩主大関政増の正室となり

大関高増(長男)、大関増広(次男)、長女(那須資重継室)、次女(浄法寺茂明室)を生みます。

浄法寺茂明に嫁入りした次女の菊(月桂院)は、浄法寺高政と娘(鹿子畑高明室)を生みます。

大関高増(政増とシャン姫の長男:藩主)の娘の長は浄法寺高政に嫁入りするも娘1人で世継ぎがなく、

浄法寺高政は、鹿子畑高明に嫁入りした妹の長男である高勝を世継ぎとして迎えます。

次男の豊明は鹿子畑を継ぎます。

高勝から見ると、養父(浄法寺高政)・実母(鹿子畑高明室)の母(浄法寺茂明室:月桂院)は

シャン姫の娘です。

高勝から見ると、養母(浄法寺高政室)は藩主大関高増(シャン姫の長男)の娘です。

高勝から見ると、養父・養母・実母はシャン姫の孫(家康の曽孫)となります。

豊明と妹(修験光明寺津田源光室)から見ると、実母(鹿子畑高明室)はシャン姫の孫です。

兄弟妹は徳川家康の玄孫に当たります。

大雄寺の墓所には、黒羽の先人たちの業績をたたえた石碑が色々とありました。

家老風野家墓所に増業の石碑があります。

増業が家老風野五兵衛明雅にあてた書状と増業の業績が刻まれています。

東京都荒川区の大関横丁にある「大関横丁由来之碑」にも

増業の業績が刻まれています。

大田原市指定史跡です。

栃木県内の藩主の墓所では一番立派かと思います。

(説明板)

「大田原市指定文化財史跡 大関家代々墓地 昭和四十六年二月十二日指定

大関家代々の墓地は、黒羽山久遠院大雄寺の山内にある。

墓碑は、芦野石を用いた位牌型で、大小の五輪塔と宝きょう印塔の型もみられる。

大関氏は丹治姓(多冶比系)を称する。

同氏は、中世の豪族で、近世になって黒羽を中心に一万八千石を領地し、廃藩置県まで、国替えもなくこの地方を支配した外様大名である。歴代の藩主に学将が多い。黒羽領主蔵版『日本書紀』などを刊行した化政期(一八〇四〜一八三〇)の大関土佐守増業や幕末に海軍奉行・若年寄として幕閣に属し活躍した肥後守増裕などの墓碑もこゝにある。

大関氏代々墓地は、近世小藩大名のものであるが、規模が大きく、まとまりがある。史跡としても貴重である。

大田原市教育委員会」

黒羽藩主大関政増の正室はシャン姫と言い、水野重仲の養女で徳川家康の娘です。

政増が若くして亡くなり、シャン姫は長松院法王寺を開基します。

長松院法王寺は明治初年に廃寺、跡地は「黒羽田町西崖共同墓地」となり「長松院法王寺跡碑」があります。

碑にはシャン姫のことが記されています。

長松院法王寺は、シャン姫の自仏「木造阿弥陀如来立像」が本尊仏でしたが、

廃寺となり、余瀬の「白旗山 西教寺」の本尊仏として迎えられています。

また廃寺に伴い、シャン姫の墓は、大雄寺に改葬されています。