〇 旧塩原御用邸正門

〇 御用邸源泉

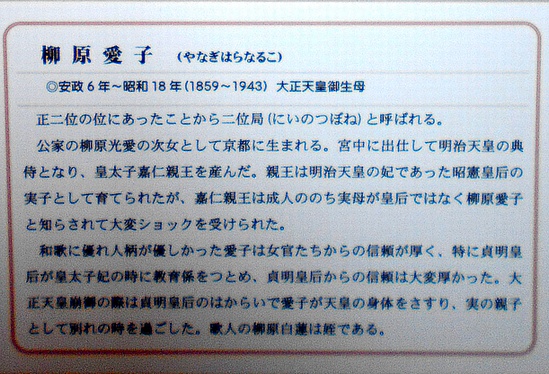

〇 中山一位局と中山侯爵別荘/柳原愛子

〇 天皇の間記念公園

〇 大正天皇と塩原温泉

〇 塩原温泉まつり

〇 関谷の駐蹕碑

塩原街道

〇 三島通庸紀恩碑

〇 実美桜

〇 塩原街道改良舗装記念

旧塩原御用邸正門内は、更地となりました。

旧塩原御用邸正門の外灯が、塩原もの語り館に保存展示されています。

瓦も保存展示されています。

昔の塩原の案内書によると、

御用邸内(塩原視力障害センター→更地)に2源泉が湧出。

旧屋敷旧鉱泉と旧屋敷新鉱泉。

畏れ多ければ之を略すとあり分析なし。

塩原視力障害センターの元職員に確認したところ、2源泉とも枯れ、塩釜の引き湯を利用とのことでした。

「塩原もの語り館」の企画展「大正天皇と塩原温泉」で、御用邸の写真が多く展示されていました。

お風呂らしきものをピックアップしました。

湯気抜きのある湯小屋と推定できる建物と、蓋をしている湯舟と推定できる浴室です。

中山慶子は明治天皇の実母で、従一位に叙せられ、中山一位局と呼ばれました。

大正天皇の養育掛として、実家の中山侯爵別荘があった塩原によく連れて来られました。

中山侯爵別荘は元吉井伯の別荘で、目の前の滝が、金色夜叉に登場する吉井の滝(別名:芳袖瀑)です。

中山侯爵別荘は手狭で、三島別荘が塩原御用邸となります。

奥蘭田が「塩渓紀勝」を執筆した別荘「静奇軒」が清琴楼の隣にありましたが、

大正9年に焼失し残っていません。

中山侯爵別荘

<中山一位局と中山侯爵>

※出典「明治天皇御一代」(明治天皇欽仰会 編・発行 大正15年)

<中山慶子>

※出典「大正天皇と塩原温泉」(塩原もの語り館展示)

※出典「大正天皇と塩原温泉」(塩原もの語り館展示)

※墓は祐天寺(東京都目黒区)にあります。こちらで記載。

「塩原御用邸」の「天皇の間」を昭和56(1981)年に、現在の場所に原型のまま移築し保存しています。

(説明板)

「天皇の間記念公園由緒

塩原温泉にはかつて皇室の避暑地として御用邸が置かれていました。

明治三十五年夏、ときの皇太子殿下、のちの大正天皇におかれましては、初めて塩原に行啓あそばれました。翌年の夏にも再び行啓になられましたが、御滞在中福渡の三島弥太郎子爵(後の日本銀行総裁)の別荘を度々ご訪問になられました。

皇太子殿下には、塩原の自然、気候、温泉等を大変お好みになられましたため、三島家では福渡の別荘地の献上を皇室に願い出ました。別荘地の献上は御嘉納となり、以来、「塩原御用邸」として度々行啓になられました。

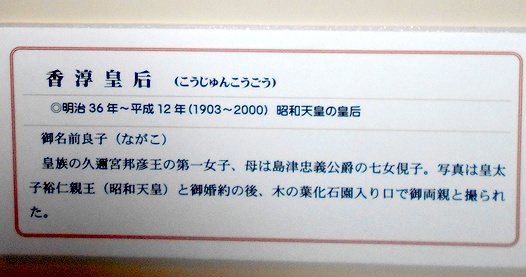

ご即位の後、天皇となられてからも塩原の地を大変愛され、また貞明皇后、御幼少の昭和天皇、秩父宮殿下、高松宮殿下、久邇宮と称された頃の香淳皇后をはじめ、多くの皇族方に塩原御用邸はご利用されてまいりました。特に澄宮と称された頃の三笠宮崇仁親王殿下には、毎年ご来訪がありました。太平洋戦争中には、昭和天皇の皇女であられた孝宮、順宮、清宮の三内親王殿下が塩原御用邸に疎開されています。

戦後昭和二十一年に御用邸は廃止され、皇后陛下より「視力障害者の保護のため使用せよ」との思し召しをいただき、内務省(現在の厚生労働省)へ移管され、翌年九月には全国御巡幸中の天皇、皇后、両陛下の行幸啓をたまわりました。後に「国立塩原光明寮」を経て、昭和三十九年には「国立塩原視力障害センター」と改名し、視力障がい者の方たちの教育施設として平成二十五年三月に閉鎖されるまでその役割を果たしました。

旧塩原御用邸の御座所は塩原の人びとから親しみを込めて「天皇の間」と呼ばれ、昭和五十六年この地に移築保存し、「天皇の間記念公園」として公開され、かつての皇室の避暑地として往時を偲ばせています。」

栃木アフターDCで、6月30日までは無料です。

企画展初日に訪館したら、満寿家の若主人が、展示作業中で、話を聞くことができました。

宮内庁に相当、協力していただいたそうです。

大正天皇が塩原御用邸に滞在した際のエピソードや、

塩原温泉を詠んだ歌、

御使用の御帽子や、塩原御用邸関連資料等が紹介・展示されています。

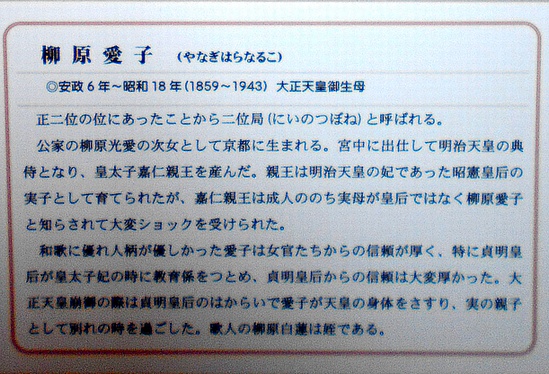

「大正天皇ゆかりの方々の肖像と解説」

「大正天皇のお出かけ先」「宮内省御下賜光栄」

「大正天皇御使用の御帽子」などなど。

大正天皇御即位に花屋台を仕立ててお祝いに御用邸にかけつけたのが、塩原温泉まつりの起源です。

(那須塩原市HPより)

「塩原には大正天皇の塩原御用邸がありました。

塩原温泉まつりは、大正天皇の即位の大礼が行われた大正4年11月、

人々が人形を載せた花屋台(山車)を仕立てて御用邸にお祝いにかけつけたのが起源です。

現在は6地区から山車が繰り出して、お囃子をにぎやかに奏でながら細長い温泉街を練り歩き、

塩原温泉に秋の訪れを告げる祭りとして地域の人々がもっとも楽しみにしている祭となっています。」

塩原もの語り館に、塩原温泉まつりの詳細が書かれています。

塩原温泉には耕作地が少なく、秋の収穫祭のようなお祭りがなかったため、

塩原の人々は大正天皇御即位記念のお祭りの形式を「秋の塩原のお祭り」として、

その翌々年から残したとのこと。

当時は5地区(福渡、塩釜、畑下、門前、古町)でしたが、その後、中塩原が加わりました。

なるほど、起源が収穫祭ではないため、型にはまらない人形が登場するのですね。

(5、6枚目・塩釜、7枚目・畑下、8枚目道の駅に展示)

←大正4年11月10日

大正天皇が関谷小学校に立ち寄られたのを記念し、大正3年7月に地元有志により建立された碑です。

〇 三島通庸紀恩碑

〇 実美桜

〇 塩原街道改良舗装記念

(説明板)

「三島通庸紀恩碑

この紀恩碑は、明治十七年、栃木県令三島通庸が西那須野から塩原、更に会津に通ずる今の塩原街道を開削し、その功績に感謝するために、明治三十三年に建てられたものである。

塩原は幕末までは、宇都宮藩領で塩原への本道は西廻りと称し、高徳、藤原、新湯を経由したものである。この頃の年間湯治客は6千人余であった。

東廻りと称せられる、塩原街道は、関谷より狭小な馬道であり、新道の開削には、渓谷、断崖に阻まれた難所であったが、県令自から監督し橋をかけ、岩を削りその大工事を完成させたのである。

里程 三島〜古町 十九.四キロメートル

人夫 十ニ万四千四百余人

費用 献夫の外 四万八千四百余円

工期 五ケ月

この新道の完成により交通は、益々便利になり明治三十年頃には、年間湯治客は三万人をこえ、名士の別荘は三十余軒に及んだ。

明治三十六年、三島家は、別荘を皇室に献上、これより塩原御用邸として、新御殿も造営し大正天皇は毎夏御愛用されました。

現在は、この街道も「塩原バレーライン」として整備され、全国有数の観光温泉郷として発展した。

三島通庸は、尾崎紅葉、奥蘭田とともに、塩原発展の三恩人として奉られ、毎年九月十八日には感謝祭が行われる。 塩原町」

<三島通庸/三島和歌子/三島弥太郎/三島弥彦>

※「三島通庸」「三島和歌子」「三島弥太郎」「三島弥彦」の墓は、青山霊園にあります。こちらで記載。

明治17(1884)年10月23日、太政大臣三条実美公が

塩原街道開通記念式の記念樹として植樹した「江戸彼岸桜」です。

(説明板)

「実美桜(さねとみざくら)

私たちのふるさと塩原温泉を東西に走る国道四〇〇号線は、私たちの生活道路として、また観光道路として重要な役割をはたしています。この道路をほぼ現在の姿にしてくれたのが、第三代栃木県令(知事)三島通庸です。

三島通庸は県令に就任すると、ただちに土木事業に力をいれます。栃木町(栃木市)から宇都宮町(宇都宮市)への県庁舎移転、陸羽街道(国道四号線)の改修整備、そしてこの塩原街道の開削整備は、三島通庸の三大土木事業といわれています。

明治十七年十月二十二日に栃木県庁落成式、翌二十三日には塩原街道開通式が盛大にとり行われました。この式典に際して明治政府を代表して来県されたのが、時の太政大臣三條実美です。

三條実美は、公家の出身で明治維新の功労者です。明治二年より内閣制度のはじまる同十八年まで、太政官制度にあって太政大臣を務め、明治新政府の最高官となりました。

塩原街道開通式にのぞみ、三條実美をはじめ政府の高官たちは塩原温泉へ宿泊。その夜塩原の村人たちは妙雲寺門前において祝賀会をもよおし、当時ではまだ珍しかった牛肉と海の魚ニシンを料理し、花火を打ち上げ、盛大に道路の開通を祝いました。

この時の塩原街道の開通と、三條太政大臣の来塩を記念して植樹されたのがこの「江戸彼岸桜」です。毎年春には、あわいピンクの花びらが私たちの目を楽しませてくれます。

平成十三年五月吉日

塩原温泉観光協会設立五十周年を記念し実美桜整備事業といたします。

塩原温泉観光協会 会長 深尾賢一」

塩原街道が舗装道路となり、河野一郎議員へ感謝する碑が建っています。

昭和40年7月の建立です。